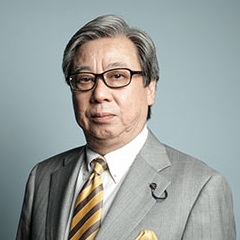

かん さんじゅん姜 尚中

- 肩書き

- 政治学者

- 出身・ゆかりの地

- 熊本県

この講師のここがおすすめ

プロフィール

1950 年、熊本県熊本市に生まれる。

早稲田大学大学院政治学研究科博士課程修了。国際基督教大学助教授・準教授、東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授、聖学院大学学長などを経て、現在東京大学名誉教授・熊本県立劇場館長兼理事長。専攻は政治学、政治思想史。テレビ・新聞・雑誌などで幅広く活躍。

専門分野

政治学、政治思想史

主な著書

著書

『在日』(講談社、集英社)

『愛国の作法』(朝日新聞出版)

『姜尚中の政治学入門』(集英社)

『ニッポン・サバイバル』(集英社)

『悩む力』(集英社)

『姜尚中と読む夏目漱石』(岩波ジュニア新書) 他多数

共著

『グローバル化の遠近法』(岩波書店)

『ナショナリズムの克服』(集英社)

『デモクラシーの冒険』(集英社)

『戦争の世紀を超えて』(集英社)

『大日本・満州帝国の遺産』(講談社)

『世界「最終」戦争論』(集英社)

主な講演のテーマ

1. 悩む力

2. 心の力

3. リーダーは半歩前へ

4. 戦争の世紀を超えて

5. 東アジアの平和と安全保障はどこへ行く

6. 戦後70年 日本はアジアとどのような関係を築いていくべきか

7. 現代と人間

※テーマは主催様の希望に合せてご相談可能です。

著作紹介

聴講者の声

- 「共生共苦共愉」ということばがとても印象に残りました。少しの勇気と少しの覚悟。生活の厳しさから生まれていく差別のしくみがとてもわかりやすかったです。この状況で何ができるのかもう一度考えたいです。

- テロは外から来るのではなく内側からも来るのではないかという言葉がすごく印象に残りました。

- 姜尚中さん。行動の人だなという思いです。在日として生まれ育ち、政治学者として現場に足をはこび、体験を通して思考する。実体験に基づいた講演は、心がかよっていて説得力があった。

- 地域で啓発していく一人として、どのように地域をとらえ、取組を進めていけばよいのか、ヒントをいただいたように思います。

- 「地方は見放されている」という言葉は、民間だけでなく、日本の政治システムから言ってもその通りだと思う。都会に職が集中し、地方には職が少ない状況の中で、雇用が生れない為、貧困の再生産が行われている。国は地方創成などと言うが、地方で出来ることは限られており、恵まれない地域に居住する我々は、さらなる努力を行わなければならない。政治システムを含めて、差別のない社会になるよう努力していきたい。

- 同じ食べ物を、同じように料理し、同じ時に食べる、同じ鍋をつつく。共生、共苦、共愉の地域社会を創り上げていくことが大切だということが心に落ちました。共に居て、共に同じように暮らす、そのことが楽しいと感じられることが、差別を無くす根幹であることが良くわかりました。

- 「本当に言いたい」という思いが伝わる講演だったと思う。子供を持つ親としても、今の社会の貧困を含めた問題には何とかならないのかと思うことがよくある。母親どうしで協力し合うこともあったが、一人一人が少しずつでも社会の中で何かをして行けば何か良い方向へと行くかもしれないと考える。

- 社会の現状を改めて確認しました。“貧困の再生産”“かえるの子はかえるの社会”とても印象的な言葉でした。命は平等である。生きている地域で差別してはいけない。共に苦しみをわかちあいどんな人とも共に生きていく。多くのことを教えて頂きました。

- 今の時代の“差別”の構造についてわかり易くご説明頂き、どんな心構えが必要かを、考える契機になりました。

- 都市社会と地域社会の格差 問題点のクローズアップ 共生の対応 市民の受け入れ体制、転入者の心構え等々、多面に渡る人生の生き方のヒントをいただき、勉強になりました。今度は実践にて差別のない市を実現しましょう。

- 自分には差別の心は絶対存在しないものと思っていたが、差別ではないと思っていた事が差別であるという事に気づかされました。

- 貧困が再生産され定着されようとしている社会になろうとしている現況(蛙の子は蛙でしかない社会)をなんとか打破しなければならないと痛感しました。