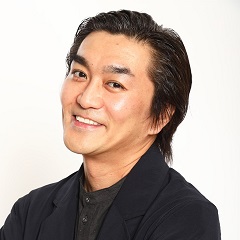

かねこ わかこ金子 稚子

- 肩書き

- 終活ジャーナリスト

ライフ・ターミナル・ネットワーク代表 - 出身・ゆかりの地

- 静岡県

この講師のここがおすすめ

41才という若さで他界した、流通ジャーナリスト・金子哲雄氏の妻、金子稚子さん。その経験から、人々の『死』の捉え直しに力を入れ、真の “終活” を提唱しています。

講演では、『死』について、多岐に渡る情報提供とともに、自分で『いきかた(生き方・逝き方)』を決める必要性をお話します。金子さんのお話は、当事者の話でありながら、単なる体験談にとどまりません。『終末期から臨終』さらに『死後』のことまでをも分析的に捉えた語り口で、各分野の専門家からも高い評価を得ています!

プロフィール

夫は、2012 年 10 月に他界した流通ジャーナリストの金子哲雄。

病気の確定診断とともに死の宣告を受けた夫の闘病生活や死に寄り添う中で、死がタブー視されるがために起こっているさまざまな問題に気づく。

夫と死別後は、編集者だった経験を生かして、医療から葬儀・供養、墓、さらには遺族ケアに至るまで、死の前後に関わるさまざまな事象や取り組み、産業を取材。各学会や研修会にも講師として登壇している。

人生100年時代を迎えた今、死を捉え直したアクティブ・エンディングを提唱。多岐に渡る情報提供とともに、“次の終活”として、私たち自身が自分で「いきかた」を決める必要性を訴えている。

現在も一貫して“死の前後”にこだわり、領域をまたいで、専門家や当事者への取材を重ねながら、誰もがいつかは必ず迎える「その時」のために、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)、“人生会議”の普及・啓発など精力的に活動中。

・厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの普及・啓発の在り方に関する検討会」構成員

・一般社団法人 日本医療コーディネーター協会共同代表理事

これまでの主なメディア出演

テレビ

E テレ「ハートネット TV」

TOKYO MX「モーニング CROSS」

フジテレビ 「ノンストップ!」

⽇本テレビ「NEWS ZERO」

TBS 「爆報︕THE フライデー」

BS ⽇テレ「深層 NEWS」

ラジオ

NHK ラジオ第 1「先読み!⼣⽅ニュース」「ごごラジ!」「ごごカフェ」

ニッポン放送「垣花正のあなたとハッピー」

TOKYO FM「The Life Style MUSEUM」

JFN 「OH! HAPPY MORNING」

ラジオ⽇経「ハート&ライフ〜ありがとうを⾔わせて」

主な著書

『家族のため・自分のために今日から始める50歳からのエンディング・ダイアリー』(駒草出版)

『アクティブ・エンディング~大人の「終活」新作法~』(河出書房新社)

『死後のプロデュース』(PHP 新書)

『金子哲雄の妻の生き方~夫を看取った 500 日~』(小学館文庫) ほか多数

主な講演のテーマ

1.『い(生・逝)きかた』は、自分で決める~私たちが行う“人生会議(ACP)”

ACP(アドバンス・ケア・プランニング)という言葉をご存じですか?超高齢多死時代を迎える日本では今、人生の最終段階について、一人ひとりが「どう過ごしたいのか」を人生観や価値観を踏まえて家族や専門家に伝え、それをもとに医療やケアを提供しようという動きが始まっています。なぜそのような動きが始まっているのか、実際に何から始めたらいいのか、家族はそれをどう受け止めたらいいのかなど、経験や事例を含め、国の動きや社会的背景などもまじえて解説。考えるきっかけの提供や考え方の提案をします。

2. 家で死ぬ、ということ~家での看取りは怖くない~

今、国は在宅医療、すなわち病院ではなく、家で最期まで過ごす方針を推進しています。しかし、多くの日本人にとって「死」はとても遠いものになってしまいました。病人が家にいて、何かあったらどうしようという不安ももっともです。でも大丈夫です。死についての少しの学びと、悲しみだけではない、その後の自分の人生において、非常に大切な何かを得られる可能性を秘めています。在宅医療を受けながら、自宅で死ぬ心得と準備について、家族を看取る心得と準備について、経験を交えてお話しします。

3. アクティブ・エンディング~大人の『終活』新作法~

「いきかた」は、自分でできる。終活とは、死ぬための準備ではありません。それは、人生の幕引きに向けた「生き方」「逝き方」を自分で決めることです。ではどうしたらいいのか、その具体的な内容についてお伝えします。また、終活とは、自分ひとりで行うものではありません。自分の「いきかた」で、残される人を力強く支えることもできるでしょう。家族で考える「終活」を提案します。

その他テーマ

『人生会議(ACP)』って何?老後のもっとその先に備えるために必要なこと

“終活 第二ステージ”が始まった!!最期に笑うために今日から始めよう

がっつり話そう、終活~死ぬこと・生きること~

40代から始めるアクティブ・エンディング~40代からの実践的な『終活』とは~

人は死別が辛いだけではありません。~死に関わる専門家に伝えたいこと~

ACP(人生会議)を推進するために。市民と始める“対話”のススメ(専門家向け)